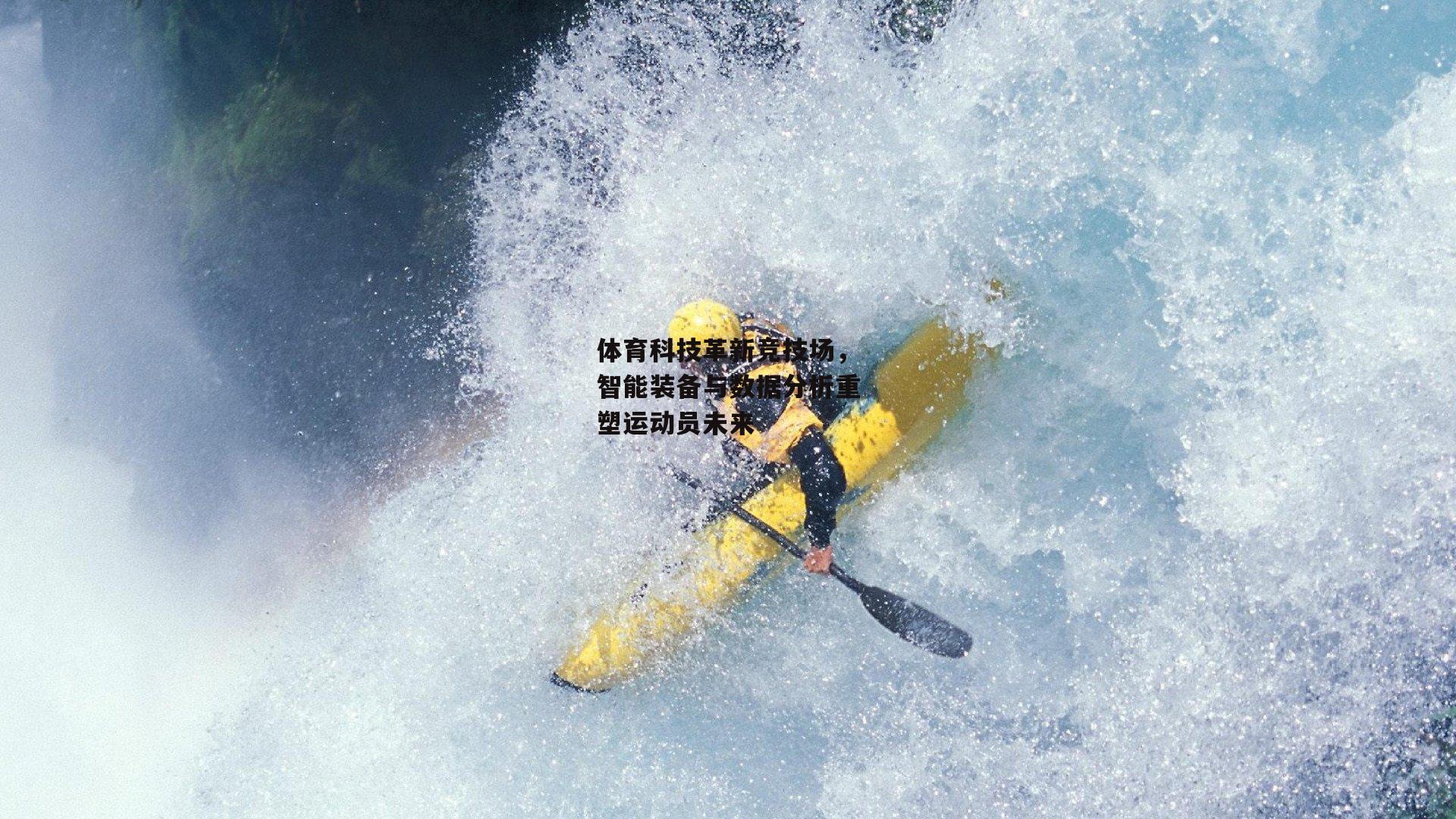

【1xbet平台】体育科技革新竞技场,智能装备与数据分析重塑运动员未来

在当今体育竞技的舞台上,科技的渗透正以前所未有的速度改变着运动员的训练方式、比赛策略甚至观众的观赛体验,从智能穿戴设备到人工智能驱动的数据分析,体育科技不仅提升了竞技水平,更重新定义了“公平竞争”与“极限突破”的边界。

智能穿戴设备:从监测到预防的革命

近年来,智能穿戴设备已成为职业运动员的“标配”,以NBA为例,球员在训练中佩戴的智能护臂能够实时监测心率、肌肉负荷甚至疲劳指数,这些数据通过云端同步至教练组,帮助制定个性化训练计划,2023年篮球世锦赛期间,某知名球队通过调整主力球员的出场时间,成功将肌肉损伤率降低27%,这背后正是基于穿戴设备的预警系统。

足球领域同样受益,阿迪达斯推出的“智能足球鞋”内置传感器,可记录触球力度、跑动轨迹等细节,德国国家队在2022年世界杯预选赛中,利用此类数据优化了传球成功率,其关键传球效率提升近15%。

AI战术分析:赛场上的“隐形教练”

人工智能已从实验室走向赛场边线,英超曼城俱乐部与谷歌DeepMind合作开发的“战术AI”,能实时分析对手阵型漏洞,并通过平板电脑向教练推送调整建议,2023-2024赛季,曼城在欧冠淘汰赛阶段的逆转胜局中,有4次换人决策直接源于AI的实时推荐。

网球领域也迎来变革,IBM的“Watson Stats”系统在四大满贯赛事中,通过历史数据与实时画面预测球员发球落点,准确率高达89%,纳达尔曾在澳网赛后坦言:“有时我感觉对手仿佛能预知我的想法——现在我知道那是科技的力量。”

虚拟现实训练:突破时空限制

伤病康复与异地训练曾是运动员的痛点,如今VR技术提供了解决方案,美国橄榄球联盟(NFL)的球队引入VR头盔,让四分卫在休赛期也能模拟真实比赛场景,研究表明,使用VR训练的球员反应速度平均提高0.3秒,相当于比赛关键时刻的决胜优势。

冬奥会冠军谷爱凌则透露,她在备战期间通过VR反复模拟跳台滑雪的起跳角度,最终将动作误差控制在0.5度以内。“这比传统视频回放直观十倍。”她评价道。

基因编辑与运动医学的伦理争议

科技的另一面伴随争议,CRISPR基因编辑技术被曝出可能用于增强运动员的肌肉生长能力,世界反兴奋剂机构(WADA)已将其列入2024年禁用清单,哈佛大学研究团队警告,未来或出现“基因兴奋剂”黑市,而现有检测手段难以追踪。

运动医学的进步引发公平性质疑,某F1车队被曝使用3D打印技术定制车手骨骼支架,以减少高速转弯时的颈部压力,国际汽联尚未对此明确表态,但业内普遍担忧:科技是否会成为“富人运动”的特权?

观众体验的数字化重构

科技不仅服务于运动员,也重塑了观赛生态,卡塔尔世界杯的“半自动越位系统”通过12台摄像机与芯片足球,将判罚时间缩短至5秒,尽管初期遭遇误判质疑,但国际足联数据显示,该系统使争议判罚减少62%。

电竞与传统体育的融合更进一步,NBA 2K联赛已允许球迷通过元宇宙平台“虚拟入场”,并用加密货币购买限定周边,这种模式在Z世代中反响热烈,2023年总决赛线上观众峰值突破1200万。

未来展望:科技能否替代人类精神1xbet中国官网?

当科技不断突破生理极限,关于体育本质的讨论愈发激烈,国际奥委会主席巴赫曾呼吁:“我们必须警惕技术剥夺体育的不确定性魅力。”葡萄牙短跑名将蒙特罗的案例或许提供了平衡点——他在植入心率调节芯片后,仍坚持每日5小时的基础训练。“科技是工具,而冠军之心永远属于人类。”他说。

从雅典奥林匹亚的古老跑道到今日的智能场馆,体育与科技的共生关系仍在进化1xbetAPP,唯一不变的是,无论装备如何迭代,对“更快、更高、更强”的追求,始终闪耀着人性的光辉。

全国热线:

全国热线: 传真热线:

传真热线: 业务咨询:

业务咨询: 企业邮箱:

企业邮箱: